行徳・南行徳エリア

行徳鳥獣保護区・野鳥病院

市川市福栄4-22-11

「自然観察会」で野鳥や植物をじっくり観察

総面積83haを有する「行徳近郊緑地」は、野鳥の生息の場と緑地を保全することを目的に人工的に造成された緑地です。この緑地は「千葉県行徳鳥獣保護区(56ha)」と隣接する「宮内庁新浜鴨場」の2つに分かれていて、“市川野鳥の楽園”の愛称で親しまれています。

東京の葛西から千葉の西船橋に至る一帯は、1960年代まで、干潟、アシ原、蓮田や水田などが広がる湿地で、なかでも行徳・浦安エリアは水鳥が多いことで世界的にも有名だったそうです。その後、地域開発により一帯は埋め立てられてしまいましたが、湿地環境の復元を目的に保全・造成されたのが『千葉県行徳鳥獣保護区』です。

通常は「行徳近郊緑地」への立ち入りは禁止されていますが、「千葉県行徳野鳥保護区」では定期的に自然観察会が開催されています。千葉県から管理業務を受託したNPO行徳自然ほごくらぶ(旧名称「NPO法人行徳野鳥観察舎友の会」)が中心となって、千葉県行徳鳥獣保護区の自然や生きものに親しむことができます。

自然観察会には、「園内観察会」(毎週日曜・祝日 13時30分~)・「平日観察会」(毎月第1平日木曜 10時~)・「夕暮れ観察会」(毎月第4土曜 16時30分~ ※10~1月は16時00分~18時00分頃)などがあります。また、この他に、観察舎スタッフと一緒に保護区管理作業を体験できる「ボランティアデー」(毎月第4土曜の13時~)もあるそうです。

原則、観察舎玄関前集合・当日受付・参加無料・雨天中止、小学生以下は要保護者同伴ですが、一部のイベントでは集合場所や参加費が異なり、雨天決行のものがあるので、スケジュールなどの詳細については、「NPO行徳自然ほごくらぶ」のホームページで確認を。

今回は「平日観察会」に参加して、「千葉県行徳野鳥獣保護区」内を歩きながら、野鳥や植物を観察しました。水辺に集まる野鳥のありのままの姿を遠くから眺め、NPO行徳自然ほごくらぶの方から野鳥のトリビアなど楽しい話も聞くことができ、2時間はあっという間でした。

- 鳥インフルエンザ対策として、まず、マットを踏んで靴底を消毒してから中に入る。

- セイゴ水道の横道を進む。

- 5月頃に白い花を咲かせ、冬には写真のように赤い種が目立つ実をつける「トベラ(扉)」。メジロやヒヨドリなどがこの実を食べる。

- 林道の途中に、鳥の羽が散乱した場所を発見。オオタカなどの猛禽類がハトなどの鳥を捕食した痕跡と思われる。

- 水鳥の保護に欠かせないのが水。海水だけでなく、淡水の池や湿地が必要なため、人工池や棚田などを造成して、雨水や生活排水を水源とする淡水を引き込んでいる。

- タヌキ(上段右)や水鳥(上)の足跡が残っている。

- 「アシハラガニ」を発見!

- 野鳥が食べた「アケビ」。スプーンでくり抜いたように皮だけ残してきれいに実の部分だけ食べられている。

- 水鳥の利用する環境の一つとして水田を作り、古代米(黒米・赤米など)を栽培している。

- 塩分を含む塩性湿地に咲く「ウラギク」。北海道東部、関東以西の太平洋岸、四国、九州などの主に太平洋沿岸に生育する越年性の一年草。

- 「カワウ」の群れ。全身がほぼ黒色の大型の水鳥。河(川)に生息する「鵜」であることから名付けられたが、河川だけでなく、河口付近や湖沼、浅海域で見ることができる。

- 首や足が長い「アオサギ」(右)や「ダイサギ」(左)の姿も。サギ類はクチバシが長く魚を採るのが上手い。

- 「ダイサギ」。

- 「アオサギ」。

- 上空を舞うトビ。

- 望遠鏡やカメラを持参して野鳥の姿を追う参加者たち。

- 干潟には「カワアイ」という巻貝の他、「トビハゼ」などもいる。

- 「ヤブマメ」。日本原産でマメ科ヤブマメ属の一年草のツル植物。日本全土の山地や薮などに生えている。

- 偶然、観察会に参加した方の肩に「赤トンボ」がとまった。

傷ついた野鳥を救護し野生復帰を手助けする「野鳥病院」

行徳野鳥観察舎(あいねすと)の隣にあるのが「野鳥病院」。傷ついた野鳥を救護し、必要に応じて治療や手術もします。保護された1羽1羽に適した餌を与え、野外に戻れるようになるまで飼育し、野生に戻れない野鳥の飼育も行っています。

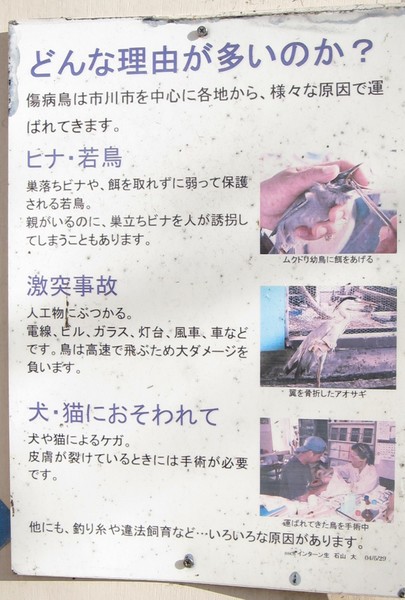

野鳥が入院する原因の多くは“人工物(窓・電線・風車など)への衝突、交通事故、釣り針、飼い猫によるケガなど人間の生活の影響によるもの”。次に多いのが“ヒナや幼鳥の誘拐”なのだとか。他に“違法飼育”もあるそうです。

野鳥病院に入院する鳥は年間約200羽。その中で野生復帰できるのは約4割。4~5割は入院後間もなく死亡、傷が完治せずに生涯を野鳥病院で過ごす野鳥も多くいるそうです。

野鳥の種類や個体によって性格や餌などがそれぞれ異なるため、野鳥病院のスタッフは経験と技術を活かし、試行錯誤しながら餌やり・餌作りをはじめ、獣医さんの指導のもと傷付いた野鳥に可能な限りの治療とリハビリを行っています。

通常、病院内に立ち入ることはできませんが、取材日は特別に中を見せていただきました。野鳥を取り巻く環境問題や正しい野鳥との関わり方いついて、改めて考えるきっかけとなりました。

保護された一部の野鳥の様子は、金網越しに外から見ることもできます。傷付いた野鳥が一日でも早く元気になるように、励ましてあげてください。

- 「行徳野鳥観察舎(あいねすと)」の隣にある「野鳥病院」。

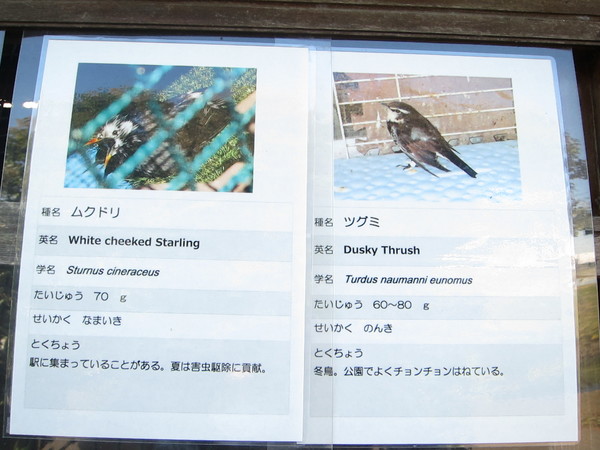

- ムクドリやツグミ、ハト、カモメ(ウミネコ/セグロカモメ(大型))やタカなど35種類・約70羽を収容している。

- 大部屋。

- 中部屋。

- 保護された野鳥は1羽ずつカルテを作り、怪我をしている場合は治療し、自然に返すことが可能な鳥は標識足輪を付けて行徳鳥獣保護区で放鳥する。

- 野鳥の種類や大きさに合わせて1日、朝夕の2回、餌を与える。魚や鶏肉の他に、小鳥などには果物や栄養バランスの良いドッグフードなどを与えることもある。

- 保護されている野鳥の一部の様子は外からも見ることができる。

- 保護された野鳥の種名や体重・性格・特徴なども合わせて掲示されている。

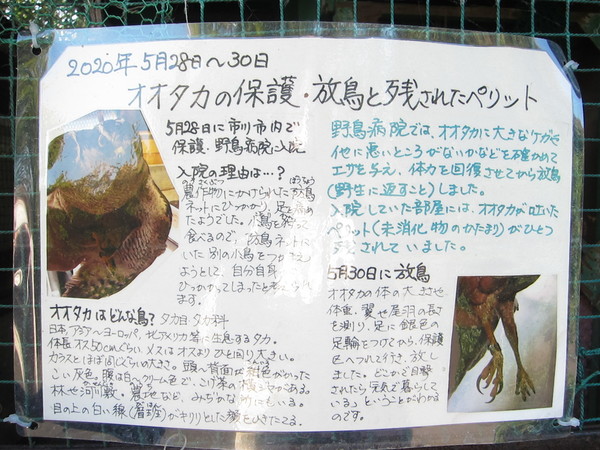

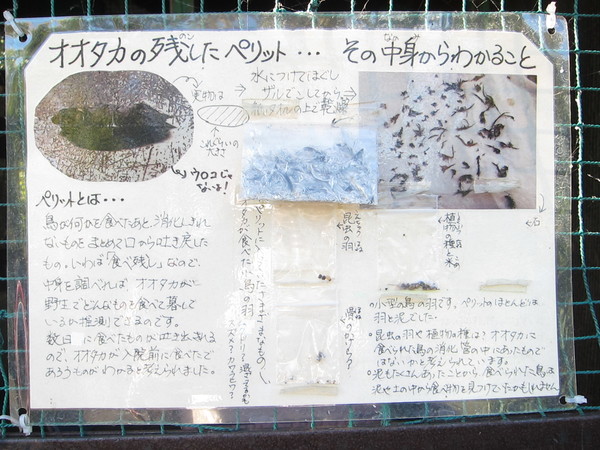

- 上記2枚は、2020年5月28日に保護された「オオタカ」の当時の様子と、30日に放鳥されるまでの記録。さらに、オオタカの残留物から分かることが明記されている。

- 子どもが興味を持つように、野鳥に関する“クイズ”やポスターも掲示。

- 「オオタカ」や「トビ」などの猛禽類も保護されている。

- 子どもにも大人にも読んでほしい記事“野鳥は主にどのような理由で保護されるのか?”

アクセスは電車の場合、東京メトロ東西線行徳駅または南行徳駅から徒歩約25分。あるいは、行徳駅から京成トランジットバス「新浦安駅」行きに乗車し、「福栄2丁目」で下車、徒歩約10分。南行徳駅から京成バス「新浦安駅」行きに乗車し「行徳高校」下車徒歩約8分。

車の場合は、首都高速湾岸線東京方面(千鳥町出口)、東関東自動車道千葉方面(湾岸市川IC)、東京外環自動車道高谷方面(市川南IC)から新浜通りの「野鳥観察舎」交差点より約300mに駐車場があります。但し、駐車可能台数に限りがあるので、公共交通機関の利用にご協力を。

【DATA】

行徳鳥獣保護区・野鳥病院

- 住所:市川市福栄4-22-11

- 電話番号:047-397-9046(行徳保護区管理事務所) 047-702-8045(野鳥観察舎)

- 駐車場:20台(無料) ※満車の場合は近隣有料駐車場を利用

- 休日:野鳥観察舎・月曜(祝日の場合は翌平日) ※野鳥病院は年中無休

- ※NPO法人行徳野鳥観察舎友の会は2021年1月より「NPO行徳自然ほごくらぶ」へ改称

- ホームページ:https//gyotokubird.wixsite.com/npofgbo